绝意仕进

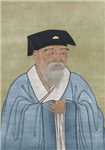

朱之瑜生于大明万历二十八年十月十二日(即公元1600年11月17日),卒于明郑永历三十六年四月十七日未时(即公元1682年5月23日),出身官僚士大夫家庭。曾祖名诏,号守愚。祖父名孔孟,号惠翁,一生曾三让皇恩不受。父亲朱正,字存之,号定寰,皇明诏赠光禄

大夫,上柱国,并授总督漕运军门,但未任。母亲金氏,生三子:长兄启明,一名之琦;次兄重林,一名之瑾;之瑜排行第三。朱之瑜八岁丧父后,家道中落,生活清贫,甚至影响其读书为学。长兄朱启明,天启五年(1625年)中武进士,后升任至南京神武营总兵,总督漕运军门。朱之瑜朱之瑜在教育方面的特点是视中外为一体,以得天下英才而教育之为乐。他侨居日本20多年,接受的弟子不断增加,并曾公开讲学。他向日本弟子表示,“不佞于仲夏四国,本来一体为亲,

凡遇英才,乐于奖进,”门弟子今井弘济和安积觉所撰《舜水先生行实》,记载了日本的硕儒和学生,时常登门求教,以及朱之瑜相与“讨论讲习,善诱以道”的情景。在讲学中他一方面肯定日本“才贤秀出”,可以为孔、颜,为尧舜;另一方面,他指出日本崇信佛教,圣(儒)教未兴,存在问题。依他看来,日本建国的大本在于敬教劝学,施政方面当务之急在于兴贤育才。他所提倡的忠君爱国思想,对于日本后来“尊王一统”的事业有一定的影响。

朱德川光国之所以能开创独树一帜、颇有成就的水户历史学派,是和朱之瑜多年的教育、熏陶分不开的。 朱之瑜在日执教,对水户藩和加贺藩影响最大。安积觉、今井弘济、小宅生顺等都是经德川光国介绍对朱之瑜执弟子礼的。加贺藩主前田纲纪也很敬重朱之瑜,执弟子礼,所以他的属臣均拜朱为师。加贺藩的属臣奥村庸礼 等人还把服部其衷、五十川刚伯、下川三省几个儒生介绍到朱的门下。

后来安积觉、今井弘济、五十川刚伯、服部其衷、下川三省五人先后成了朱之瑜的近身弟子,并负起年事已高、不谙日语的老师的起居照料、侍奉,对外应酬、联系之责。

这五位弟子中数安积觉日后成就最大,和德川光国一起朱之瑜定居日本後,冷静地回顾和研讨明亡的历史教训,并在六十二岁时,即明亡後的第十七年,写下了著名的《中原阳九述略》。这篇著作共分四章。 第一章题名“致虏之由”。舜水认为明亡的原因主要有二:一是政治腐败。“中国之有逆虏之难,贻羞万世,固逆虏之负恩,亦中国士大夫之自取也。语日:‘木必朽而後蛀生之。’未有不朽之木,蛀能生之者也”。二是学术虚伪。明末科举制成了文人士子攫取个人功名的手段,所以人们穷年皓首于猎取华词、埋头 哗哔之中,不知读书以出治临民之义哉!

第二章论“虏势二条”。一条论天启、崇祯年间,边臣失职,致虏披猖;二条论虏入中原後,搜括徵发,使天下骚然。第三章讲“虏害